都说故宫的排水系统设计科学,暴雨也不积水,其实,这也少不了平时的清理维护。4月23日下午,故宫博物院古建部副主任赵鹏在“AI智慧应县木塔2.0——具身智能X数字文遗升级路径研讨会”(以下简称“研讨会”)上介绍,他正在研究“管沟里的小机器人”,用来清理故宫地下管道,管沟里有饮料瓶、衣服,但最麻烦的是头发,“原来我们第一代做的是一个轮子(轮式机器人),但在里面走的时候被头发丝缠住了,动力又小,头发丝就足以阻断它⋯⋯后来我们迭代换成了履带的了”。

“像对具身智能这样前沿技术的引入,正在为我们打开科技赋能文物保护的全新可能。比如,智能监测、机器人巡检等创新应用,让我们能够以更高效、更安全的方式守护这些珍贵的文化遗产。”山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院副院长王小龙在研讨会上表示。

以“智慧应县木塔”项目为例,清华大学建筑学院建筑历史与文物建筑保护研究所所长刘畅在分享中表示,具身智能在古建筑保护工作上有两个方向可以有比较大的突破:第一是数据的类型,具身智能可以携带不同的传感器,提供不同的数据;第二是数据处理能力,当积累大量数据后,AI(人工智能)一定能超过普通人脑,追踪更多的线索。

故宫博物院古建部副主任赵鹏 图片来源:主办方供图

“文化遗产保护这个领域的规范性、标准性非常弱,应县木塔有应县木塔的问题,即使再清楚应县木塔应该怎么干,换成另一个木塔也不知道怎么干。这套东西没有像钢筋混凝土那样的一个非常清晰的标准。”赵鹏表示,“这恰恰要发挥具身智能的作用,就是把机器人放在场景当中,获取大量的场景信息,不断地训练它。它处理数据的效率比我们人的脑子要高得多,让它的身体、它的大脑跟场景发生更好的关联,大量个案的积累相当于大数据的积累,促使形成一个我们期待的保护效果。”

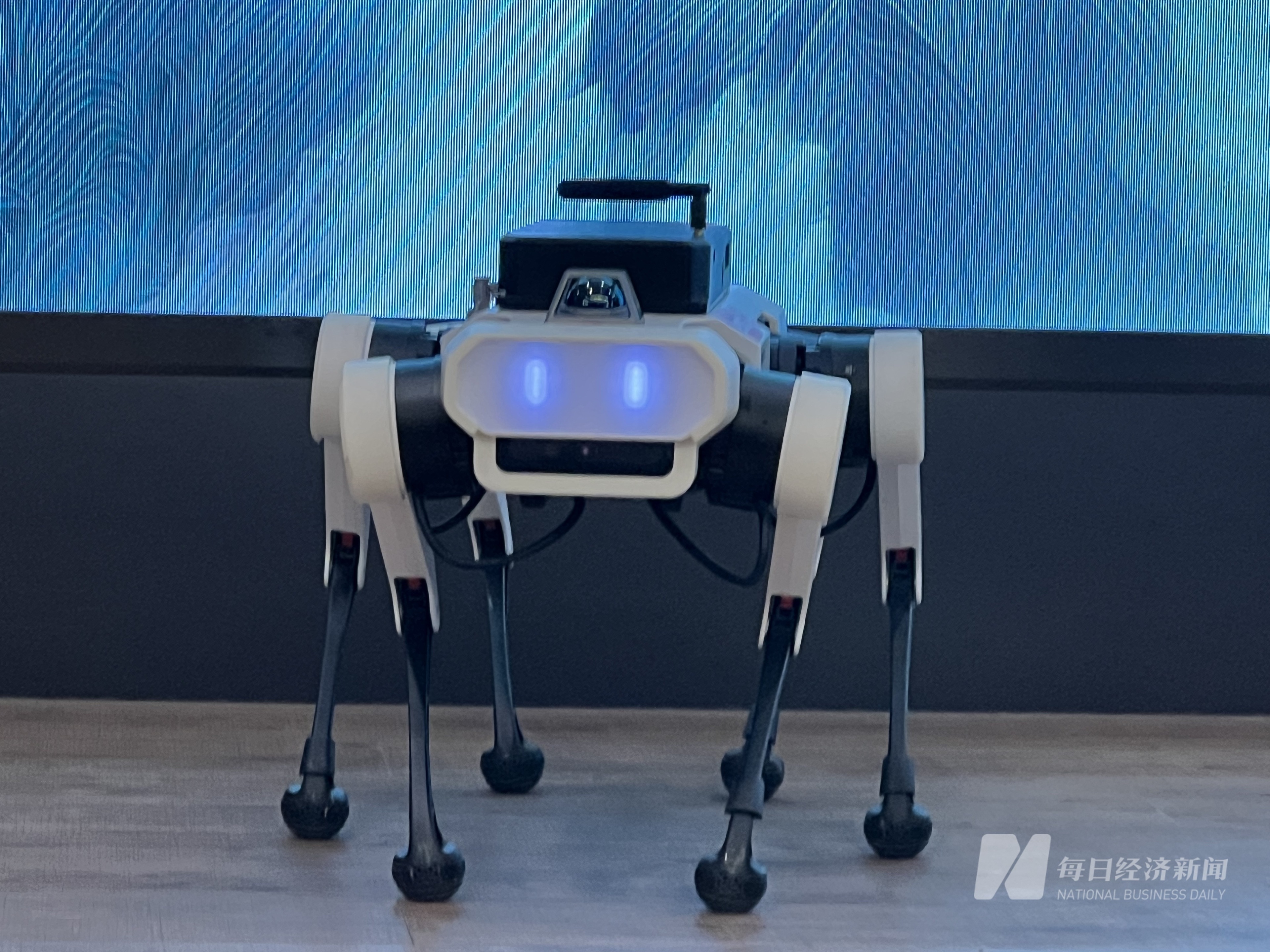

六足机器人 图片来源:每经记者 李少婷 摄

在接受《每日经济新闻》记者采访时,联想集团副总裁、联想研究院上海分院院长毛世杰介绍,AI是通用技术,具身智能在保护古建筑中展现出来的巡视、三维重建、数据采集能力,这在各行业都是能够通用的。比如应县木塔项目中,机器人需要背负CT机进行检测,同样的道理,在南极,机器人可能要背负冰裂缝检测仪,在应急救援场景,机器人要背负生命探测仪。

AI技术应用于古建筑保护的成本如何?毛世杰向记者表示,目前仍是投入大于产出。“现阶段具身智能整体还处于投入期,所以单看应县木塔这一个项目,不用去细算投入产出成本。但任何一项技术,当它能够实现规模化应用的时候,肯定能大幅提升生产效率。不然社会经济也不会发展到现在这个程度。我们预计大概两到三年的时间,各行各业就能广泛使用这一波机器人了。”

每日经济新闻版权所有