引子

1818年,清嘉庆23年,这一年没什么大事,距离鸦片战争的炮声响起还有22年,整个中国似乎还沉浸在“滋生人丁永不加赋”的康乾盛世的自我陶醉中。

在英国,一本名为《弗兰肯斯坦——现代普罗米修斯的故事》的小说出版,作者是21岁的玛丽·雪莱。这本又被翻译为《科学怪人》作品,象征着科幻小说这一文学类别正式登场亮相。

在此后的两百年里,科幻小说迅速红遍全球,科幻热潮从小说蔓延到漫画、戏剧、电影、电视剧甚至当代艺术。

《弗兰肯斯坦》电影海报(图片来源:东方IC)

科幻小说进入中国,是它诞生84年后的事。1902年,梁启超在自己主办的《新小说》杂志上开设“哲理科学小说”专栏。次年,周树人(鲁迅)翻译了凡尔纳科幻小说《从地球到月球》并撰写了《月界旅行·辨言》。科幻小说乘着“西学东渐”的风来到中国。

此后的几十年间,陆续诞生了如荒江钓叟的《月球殖民地小说》、老舍的《猫城记》、郑文光的《从地球到月球》等中国本土科幻小说,可是因为种种历史原因,一直没有一本专门的刊物承载中国科幻的创作热情。

直到1979年,一粒微小的种子在成都生根、发芽……

40年,对一个人来说,是从呱呱坠地的婴儿到四十不惑的黄金岁月。对一本叫《科幻世界》的杂志来说,是从种子到生根到发芽再到成长为参天大树的荏苒时光。

这中间,有辉煌,有失败,有梦想的碰撞,也有现实的击打,有人渐行渐远,也有人不断加入。

诗人北岛曾说:“如今我们深夜饮酒,杯子碰到一起,都是梦破碎的声音。”可是对许多中国科幻迷来说,只要《科幻世界》还在,科幻梦就未曾破碎。

年初电影《流浪地球》的大火,让之前鲜少问津的科幻一时间成为人人关注的热点。可是在喧嚣浮华背后,一本杂志40年的坚持才是对“不忘初心”最好的诠释。

为什么这本诞生、成长于西南一隅的杂志,能够承载无数中国科幻迷心中的科幻梦?40年跌宕起伏,从种子到大树,《科幻世界》背后有哪些鲜为人知的光阴故事?

万物复苏的3月午后,《每日经济新闻》记者敲开《科幻世界》杂志社的大门,找寻这份有关初心与梦想的答案。

十八岁:青葱少年,成为全球发行量最大的科幻杂志

“科幻是没有地域性的,这是全世界人民都能理解的一个题材,像刘慈欣的《三体》,已经翻译成十六、七种语言的版本在世界流传了。”一谈到科幻,《科幻世界》杂志社副总编拉兹的眼睛就亮了起来。

拉兹本名杨国梁,在《科幻世界》杂志社工作多年,从普通编辑一直干到副总编,说起《科幻世界》的历史,拉兹如数家珍。

《科幻世界》杂志社副总编拉兹(图片来源:每经记者 黄耆 摄)

1978年,电影《超人》在北美上映,并在同年获得土星奖最佳科幻电影奖。在中国,叶永烈的《小灵通漫游未来》出版,这本仅6万多字的小说以300万册的发行量刷新了当时中国科幻的出版纪录。《小灵通漫游未来》不仅引发了中国人对未来世界的幻想热潮,也给一代渴望建设“四个现代化”的少年带去了不灭的记忆。

在这样的时代背景下,1979年,一本名为《科学文艺》的科幻杂志在成都悄然创刊。

《科学文艺》创刊号(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

为什么在成都?

“成都是我国科幻发展较早的地区,上世纪60年代初,成都就产生了童恩正、刘兴诗等对我国科幻发展影响深远的大家。”虽然是山东人,可是源于对科幻的爱,拉兹和杂志社的很多科幻迷员工一样,选择为了科幻定居成都。

1980年,由川大教授、作家童恩正同名小说改编的电影《珊瑚岛上的死光》上映,在当时引起了广泛影响。很多人认为,这是新中国第一部科幻电影。

1985年,《科学文艺》与另一家科普刊物《智慧树》共同创办银河奖,但未及颁奖,《智慧树》就于1986年停刊了,银河奖从此由《科学文艺》(后更名《科幻世界》)独家举办。在很长一段时间里,这是中国内地唯一的科幻小说奖项。

1991年,在时任《科学文艺》主编杨潇的努力下,世界科幻协会年会在成都举行,这让世界上许多科幻迷从此知道了中国也有一本科幻杂志。也是在这一年,《科学文艺》正式更名为《科幻世界》。

图片来源:《科幻世界》杂志社提供

1993年高级工程师王晋康在《科幻世界》发表小说《亚当回归》,此后柳文扬、赵海虹、吴岩、星河、韩松、何夕、刘慈欣等新生作家不断在《科幻世界》涌现。

《科幻世界》2003年1期,刊登了何夕的《伤心者》(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

《科幻世界》2002年7期,刊登了韩松的专辑(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

1997年,《科幻世界》承办了1997北京国际科幻大会和四川夏令营,并邀请了多位世界著名科幻作家和美、俄宇航员参加1997北京国际科幻大会。这一年,《科幻世界》成为全世界发行量最大的科幻杂志,人称世界科幻“三巨头”之一的阿瑟·克拉克通过卫星电话和互联网等多种形式对这本中国科幻杂志的工作表达了赞许。

(注:阿瑟·克拉克,英国科幻小说家,著名科幻电影《2001太空漫游》即由其小说改编。克拉克作品多以科学为依据,小说里的许多预测都已成现实,尤其是他对卫星通讯的描写,与实际发展高度一致,地球同步卫星轨道也因此被称为“克拉克轨道”。)

图片来源:《科幻世界》杂志社提供

1999年,山西娘子关电厂计算机工程师刘慈欣在《科幻世界》发表《鲸歌》《微观尽头》。这年6月,《科幻世界》刊登了时任主编阿来的《假如记忆可以移植》,没想到这和7月的全国高考作文题目一模一样。

《科幻世界》1999年9期,刊登了时任主编阿来的《假如记忆可以移植》(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

“打开试卷那一刹那,我就庆幸从初中开始订《科幻世界》是对的。”作为一名读者,1999年参加高考的姜源(化名)对此事印象深刻。

拉兹表示:“《科幻世界》发行量最高时是在2000年前后,1999年高考作文撞题对此的影响很大。”

2000年,刘慈欣的《流浪地球》在《科幻世界》发表,这是一篇仅有两万余字的短篇小说,获得了当年银河奖的特等奖。2006年,刘慈欣的长篇小说《三体》在《科幻世界》连载。

《科幻世界》2000年7期,刊登了刘慈欣的《流浪地球》(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

《科幻世界》2000年7期刊登的《流浪地球》内文(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

《科幻世界》2006年5期,连载首发了刘慈欣的《三体》(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

从2000年到2006年,刘慈欣连续“称霸”银河奖,但如陈楸帆、飞氘、江波、迟卉、程婧波、郝景芳等新人依然不断在《科幻世界》涌现。

三十岁:中年危机,陷入亏损泥沼发生“倒社风波”

随着互联网的兴起,平面媒体的黄金时代结束了。《科幻世界》的销量开始逐渐下滑。“以前只能看杂志,现在不但可以看杂志,还有图书、电子书、电影、漫画、游戏等等,有各种网络渠道、平台、自媒体,反而将科幻杂志的碎片阅读功能降低了。”回忆起当时的困境,拉兹的语气有些沉重。

2010年,《科幻世界》甚至发生了“倒社风波”,家丑外扬,成为年度十大文学事件之一。

“读者还是那些读者,青少年为主。从人数上看,虽然不如巅峰期,但基本保持了规模。”回顾《科幻世界》杂志发生的改变,拉兹不无感叹,最大的变化,就是环境。“从早期的订阅到后来的零售,终端大规模缩小,成为杂志面临的最大难题。”

受报刊亭取消的影响,《科幻世界》一度陷入亏损泥沼。为了改变这种状况,《科幻世界》想了很多办法。“我们通过电商和电子阅读平台推出电子杂志,”拉兹表示,“另外一个就是书刊一体化发展的战略,我们把杂志上刊登的内容编辑成图书,得益于电商平台的发展,这几年我们的图书销量增长很快。”

其中,钱莉芳的《天意》是科幻世界出版的第一本畅销书。“《天意》也是新世纪以来中国科幻领域的第一本畅销书,前后印了15万册。就是因为《天意》卖得好,大刘(刘慈欣)才有信心写长篇。”拉兹曾担任科幻世界图书部主任,对图书出版情况十分熟悉。

图片来源:《科幻世界》杂志社提供

虽然互联网兴起让平媒杂志的销售日益困难,但是也带来了电子阅读与图书销售的增量。这就是失也网络,得也网络,拉兹颇有感慨地说:“经过我们这些年的努力,杂志的销量已经停止下跌,基本趋于稳定,并且逐渐有一些上涨。目前《科幻世界》纸质销量每期在十多万册。”

时光飞逝,当年拿着手电筒、躲在被窝里偷看《科幻世界》的少年们都已长大,为人父母。“这就有一个好处,”说到这里,拉兹顿了顿,眼神里闪过一丝狡黠,“当年我们读书的时候老师、家长是不愿意孩子在高考的压力下读课外书的,但是当科幻迷成为家长甚至是老师时,是允许孩子去读科幻的。”

今年36岁,在银行担任客户经理的秦真(化名)对此回忆道:“我上中学的时候,学校食堂2元钱一顿,一本《科幻世界》5元,我就经常不吃饭,省下钱买杂志。拿回家还得藏好,不能让父母发现,否则会被没收。

四十岁:温故知新,着力科幻版权交易和IP运营

有过辉煌,也有过低谷,唯一不变的,是40年来《科幻世界》一直矗立在成都这片土地上。据《2018年中国科幻产业报告》,国内开展科幻活动最多的地区分别是:北京、四川、上海和广东,占全国科幻活动的比重分别为20%、17%、13%、9%。其中四川地区主要活动都集中在成都。

2018年,《每日经济新闻》记者从四川科幻学会会员大会上获悉,顶峰时期的《科幻世界》每期发行量约41万册,如今每期发行量仍保持有15万册左右,依旧是全球发行量最大的科幻杂志。

2019年春节档,根据刘慈欣同名小说改编的电影《流浪地球》的火爆一举让科幻出圈,成为人人争相关注的热点。谈起《流浪地球》,拉兹有些激动:“《流浪地球》的成功不是偶然,是7000人用命拼出来的,他们这些人当时真的是处于疯狂状态。据我们了解,不光是导演、演员,包括后期制作也是,他们几乎24小时不停工,这拨人做完休息的时候,另一拨人接着做。这就是精诚所至,金石为开。”

《流浪地球》导演郭帆参加2017中国科幻大会(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

从《珊瑚岛上的死亡》到《流浪地球》,中间穿插着无数科幻人、电影人的努力和尝试。“《流浪地球》不是突然出现的,这几年中国的科幻影视一直在推陈出新,比如《逆时营救》《记忆大师》《超时空同居》,只是它们不是那种好莱坞式的大制作、重工业科幻电影。这个市场是在逐渐发展的,而且发展得很快。”对于科幻影视的前景,拉兹显得很乐观。

不过同时拉兹也表示,中国的科幻影视产业依然处于起步阶段,波动性非常大。“也许一款游戏、一部电影就带来数量暴涨,但第二年可能大家都在拍,没有作品上映,就会出现数量暴跌。”对此拉兹提醒道:“大家要保持好心态,如果每年有10到20部科幻电影上映,到那时,即使还有在拍的,波动也会变小。”

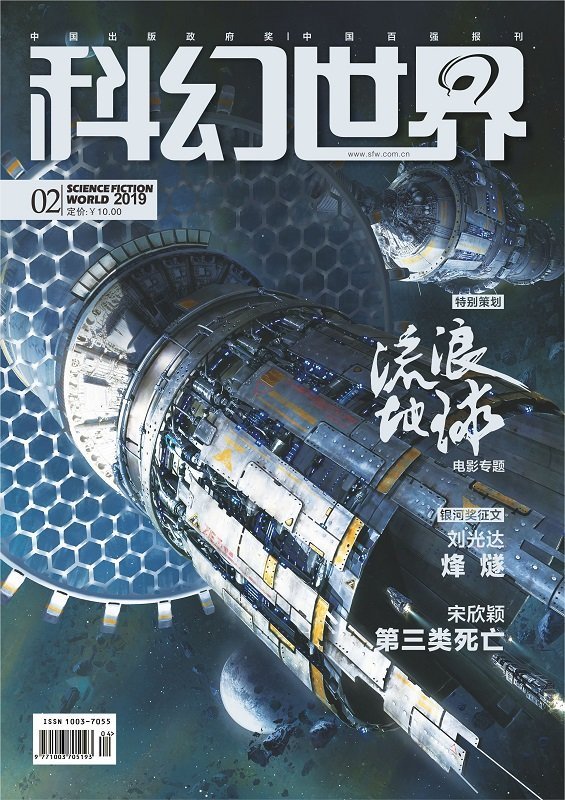

《科幻世界》2019年2期,特别策划《流浪地球》电影专题(图片来源:《科幻世界》杂志社提供)

拉兹认为,《流浪地球》开启了中国重工业科幻电影的步伐,也让更多人关注到科幻产业,但中国科幻市场目前还是以出版为主。“在科幻产业里,出版只是一个源头。因此,科幻IP的版权交易和后期开发是我们接下来非常重要的工作。”拉兹表示,《科幻世界》已于去年成立了版权部和IP运营中心,“这不是追热潮,而是产业化发展的必然”。

2017年,中国科幻大会和第四届中国(成都)国际科幻大会在成都举行,中国(成都)国际科幻大会组委会正式对外发布《成都科幻宣言》(以下简称宣言)。根据《宣言》,成都将加快推进“中国科幻城”(科幻产业园)项目建设,努力打造“科幻之都”的城市名片。据了解,“科幻城”项目将分为“科幻影视城”和“科幻产业园”两大板块。

图片来源:《科幻世界》杂志社提供

科幻城项目的建设,为《科幻世界》带来了新的机遇。拉兹表示,《科幻世界》也参与了科幻城项目的建设工作,他说:“科幻城项目的打造,不光是《科幻世界》的转型升级,更是整个成都、四川甚至中国科幻产业的升级。我们的目标是把科幻城做成既包含我们自己IP的科幻文旅项目,同时又有科幻产业园的功能,可以聚集相关产业,形成规模效应,吸引国际的先进科幻资源到成都来。”

40年历史,对《科幻世界》来说,是一笔宝贵的财富。“现在大量的80后90后作者加入,他们视野宽阔,创作风格、题材和手法更加多元。随着读者年龄段不断扩展,现在,我们也形成了全龄域的覆盖;盈利模式变多了,包括电子书、IP转化等。”对未来,拉兹充满信心。

谈及如何更好地为中国科幻产业添砖加瓦,拉兹表示《科幻世界》的一个优势,就是能从海量的读者中找到很多还对科幻有兴趣的各行各业的人才。“其实中国的科幻人才储备一直是在的,我刚去北京参加一个CG艺术的沙龙回来,在活动上你能发现非常非常多的科幻迷,他们有的去做CG了,有的做工业设计了,有的做概念绘画了。给《流浪地球》做上海那场戏特效的特效公司创始人,就是《科幻世界》的读者,还给我们投过稿,只不过当时我们给他退稿了,他那个纸质的退稿信到现在还留着。”说到退稿信的时候,拉兹笑得很开心。

拉兹表示,近年来《科幻世界》一直在做着科幻产业人才的发掘和培养工作,包括举办各种沙龙、座谈和训练营。“我们现在提出了一个计划,叫做双百培训计划。我们希望利用3到5年的时间培养出100名科幻创作人员和100名的科幻产业人员。

话题由产业回归到人身上,拉兹也如实道出了目前科幻文学创作商业回报低的窘境:“很多类型文学的作家,包括科幻的、奇幻的、推理的,他们大多都是由自身的爱好驱动创作的,这点和很多商业网文的作家不太一样。一个科幻作品的影视版权能卖一两百万,相对于作家千字一两百块的稿费来说,已经是天价了。”

不过在科幻行业亲历了十多年浮浮沉沉的拉兹依然是乐观的。“科幻走出去,虽然盈利点不是很强,但我们看重它的影响,这几年我们不断与美国《克拉克世界》杂志、英国火焰树出版社等机构展开合作。通过这些合作,可以把中国科幻作家输出国外,产生国际影响力。这不仅有助于中国文化走出去,也利于国内科幻作家自身的成长、个人品牌的提升。”

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从1979到2019,40年往事如烟,初心不改,对一本类型文学杂志来说,放眼全国,也是少有。但不管今后世事如何变迁,谈起中国科幻,始终无法绕过的,就是“科幻世界”四个字。

这,就是这本杂志最大的成功。

每日经济新闻